カルトナージュ・プリーツ成形

カルトナージュ作品『ガレット』で使用したプリーツ成形方法について解説します。

【はじめに】

(1)素材について

プリーツ形状は、芯材に対して湿式成形法を行なっていますが、作品に使用した芯材は、水分を含ませて変形させたま乾燥させると形が固定される、特殊な形状記憶素材を使用しています。

従って、プリーツ形状を他の素材で代用する場合は、同様の効果が得られるだろうと思う台紙を使用します。

・グレー台紙なら0.54mm(白打ちはしない)

・白ボール紙なら0.5mm(ノーコート紙で合紙していない種類)

・ケント紙なら、バロンケント紙(サンマット紙)

ケント紙で実証できたという報告があり、近いものになっているのではないかと思います。

(2)製図について

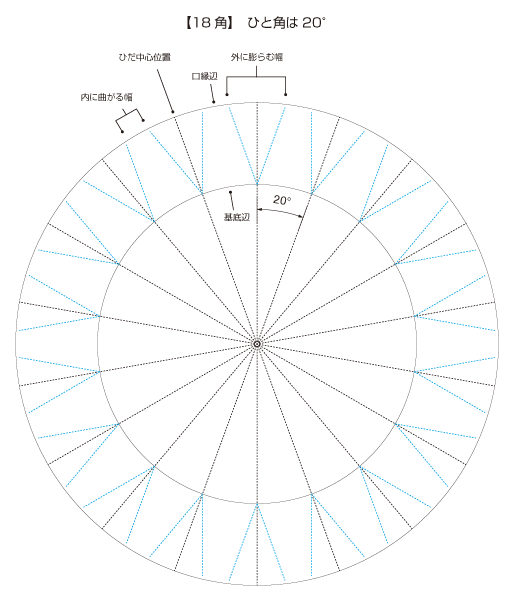

プリーツを均等にすることは、成形の仕方とイコールです。プリーツは、円形ドーナツ型の製図をします。

①円筒型(準備しておく)

基底の大きさを決めた場合には、円筒型を台紙で作るか、近い大きさの物品(スプレー缶とか瓶)を代用します。(型から抜けること)

②プリーツ型(準備しておく)

基底辺でくり抜かれたリング状の外円が口縁になります。つまり、口縁部だけをひだ寄せしていくことで、基底辺から側面が起ち上がっていくようになっています。

作品のひだ寄せは、先が細くなっていくボールペンを型として使っています。

ひだ数や間隔は、どのような型を使うかで決めるのがよいと思います。試作では、プリーツ型を置いて上からケント紙で押さえて、どのくらい膨らむかの見当を立てます。それによって、曲げる幅や間隔を見積もることができます。

③基底と口縁の製図

製図はサークルを放射状に分割するだけですが、基底の直径・口縁の直径・側面の長さで円環を作図します。

プリーツ型の外へ膨らむ間隔と、内側にへこむ間隔を元に、ひだ回数を決めて円環を分割します。作図は「分度器」で角度を写していくほうがよいです。(特別な図法ではありません)

(3)化粧裁ちした状態で成形する

プリーツさせた芯材を化粧するよりも、化粧した芯材を曲げて成形する方がよいです。そのため、底と口縁への代裁ち幅を入れた状態で貼り合わせておきます。

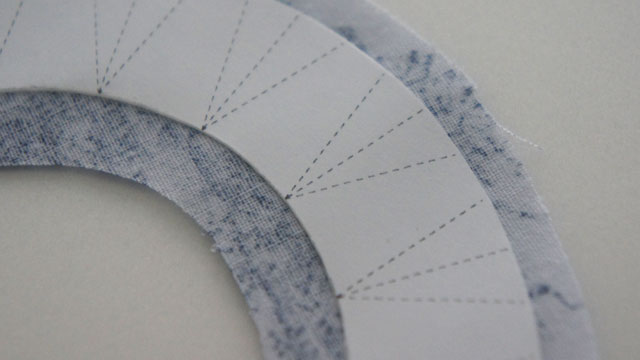

ひだ寄せの位置がわかるよう、製図の線が見える面を内側にするか、薄い下書きを仮貼りしておきましょう。

円筒型に化粧した芯材をはめ込んで、製図したひだ幅を目安にプリーツ型をあてて、少しずつ型つけをしていきます。全てを曲げるのではなく、基底辺から放射状に伸びていくよう曲げるので、一旦は、全体のクセ付けをしていきます。

布地を貼った糊の水分を含んだまま曲げていくことが肝心です。代用する芯材によりますが、湿式成形の水分を含ませすぎて、芯材がボロボロにならないようにすることが大切です。

プリーツの曲げは、外へ膨らむ部分だけを成形することが大事です。内側に曲がる部分を意図して曲げてはいけません。紙と形の張力で起ち上がるようにもっていくことが重要です。

もちろん、基底辺まで曲げを入れてはいけません。サークル辺のまま残しておきます。そのため、プリーツ型の先を尖らせすぎると、必ずシワが入るので注意しながらクセ付けしていきます。

(4)湿式成形(型つけ)

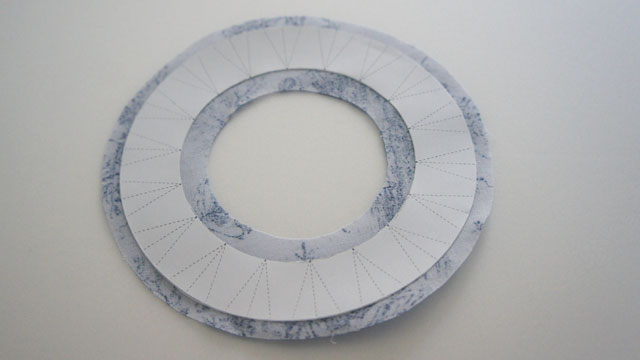

ある程度のプリーツがみえてきたら、水分を少し含んだ芯材の状態にして、全ての膨らみにプリーツ型を差し込んで、輪ゴムで固定してしまいます。(場合によっては、クロスの外装面から水分を刷毛で芯材に含ませます)

この型づくりが、プリーツの美しさを決めるポイントになります。

(5)乾燥成形

一晩、乾燥させて取り出すとプリーツした型ができあがります。

この作品では、外装と内装を二重にプリーツさせており、リム装飾を入れるため外装の口縁を少し落としています。プリーツ成形の口縁は、真っ直ぐよりも少し下がる方がスカラップを見てとることができます。

この部分、外装と内装、口縁までのディテールを総合して考えておくことが大切です。

※底は最後にはめ込んで仕上げています。

以上が、プリーツ成形の流れとポイントの解説です。

実際に作ってみないとわからない部分があると思いますが、お気軽にお問い合わせください。

Tassel N

編集公開:2025.8.10